蹲下来我请你吃棒棒糖:c了语文老师嗷嗷叫一节课作文-“隐身”数年后重回公众视野的外滩美术馆

位于上海外滩源(虎丘路50号)的上海外滩美术馆是一家坚持收费的美术馆,然而4月17日,外滩美术馆宣布,将于5月2日开始实行全馆展览免费开放。

外滩美术馆所在的历史建筑是建成于1932 年的亚洲文会大楼。2010年5月,洛克·外滩源将其作为“城市更新”的文化介入实例建置为美术馆对外开放,开馆展览“农民达·芬奇”曾在艺术界引起较大反响。此次在看到该馆的免费开放公告后,不少圈内人发现已经很久没有进入甚至谈论到这间美术馆了。

上海外滩美术馆建筑外观。美术馆位于一栋始建于1932 年的装饰艺术风格的历史保护建筑内。

4月17日,上海外滩美术馆发布免费开放的公告:“作为一家独立运营、私立资助的非营利艺术机构,我们一直认为:艺术的价值不应仅仅通过门票价格或服务内容来衡量。实行免费开放并不在于降低展览的价值,而是我们在当前语境中作出的一次积极选择。”“我们希望美术馆成为一个真正开放的空间,每个人都能自由地进出,以自己喜欢的方式去感受艺术、参与艺术。”

不久之前的2025年1月,该馆的艺术总监朱筱蕤被任命为上海外滩美术馆馆长和首席策展人,全面负责美术馆的运营与发展。当时朱筱蕤就表示过:“艺术机构是少数还能将不可能化作可能的场所,为我们提供想象和制作另类之物的空间。”

一座美术馆的声音,何以变得微弱?

2010年5月2日,黄浦江畔,上海外滩美术馆(Rockbund Art Museum)以开馆展“蔡国强:农民达芬奇”启幕。彼时的上海,正因上海世博会的召开而焕发新的国际活力,在这片曾见证近代中国最早现代化进程的土地上,坐落于外滩历史保护建筑群中的美术馆,以当代艺术发出自己面向未来的“第一声”。

2010年,上海外滩美术馆开馆展“农民达·芬奇”

上海外滩美术馆所在的亚洲文会大楼(RAS,建筑竣工于1932年),2007年由英国建筑设计师大卫·奇普菲尔德(David Chipperfield)改造为美术馆,2019年开馆的上海西岸美术馆也是他的作品。

“蔡国强:农民达·芬奇”展览现场图,上海外滩美术馆,2010年

开馆展虽然是蔡国强的“作品”,但参与制作的艺术家却是非正统的创作者。他们是农民、民间发明家、手工艺者,他们的创作并不出自学院系统,而是源于生活的土壤与个人的“内在驱力”。这种将农民视作发明家、将实践视为艺术的提案,在当年无疑是一记当代艺术的强音。

展览不仅打破了艺术界对“艺术家”身份的刻板定义,也回应了中国社会转型背景下“知识”“创造力”与“边缘性”的辩证关系。某种意义上,“农民达芬奇”既是一场展览,也是一次艺术的实践与挑战。

开馆当天,众多国际艺术界人士、策展人、媒体齐聚一堂,一时间,“外滩”与“当代艺术”被前所未有地紧密关联。即便是15年后,回望那场展览,它所带来的启发依然深刻。而外滩美术馆的出场方式,声明了自身的立场——开放、敢于冒险。

接下来的15年里,作为上海最早期的几家民营美术馆之一,外滩美术馆与国内外知名策展人合作陆续举办了一系列知名当代艺术家的个展,试图建构中国当代艺术自身的叙事逻辑。

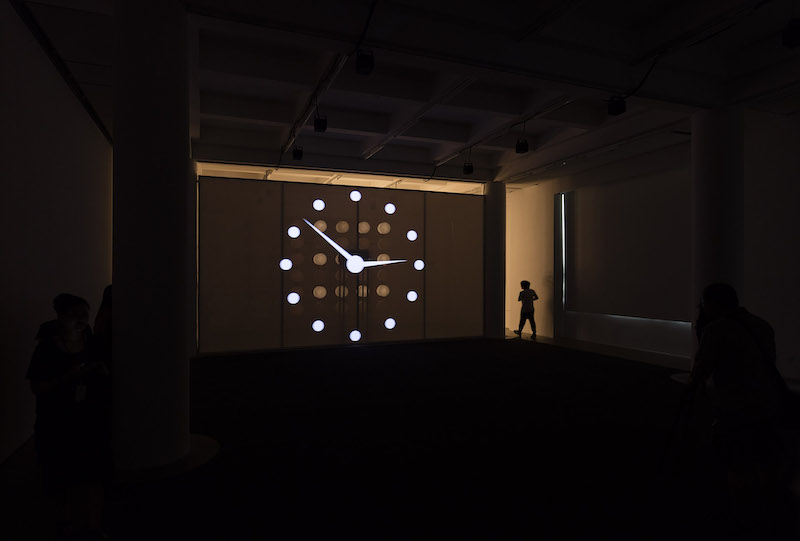

弗朗西斯·埃利斯,《出埃及记》手绘稿,外滩美术馆展览现场,2018

与此同时,外滩美术馆也始终与国际当代艺术保持密切对话。多位国际艺术家在中国大陆地区的首次个展项目就发生在此,如2018年底比利时艺术家弗朗西斯·埃利斯(Francis Alÿs)的个展“消耗”(长谷川祐子策划)。当时很多美术馆展览,逐渐开始迎合打卡的需求,但“消耗”与那些强调视觉冲击和“沉浸体验”的展览不同,保留了埃利斯创作中的非确定性与节制表达。尤其在同样经历了快速城市化、人口流动与价值体系重塑的中国社会中,观看埃利斯,其意义尤为复杂,似乎在引导观者重新审视城市中“人”的位置。

彼时的上海外滩美术馆,无疑是一个持续与当代艺术现象发生关联的机构,关于外滩周边建筑与居民的在地性研究的“客堂间”项目、与周边学校的合作、将现代舞、艺术夜生活等跨界项目引入美术馆空间。

夜幕下,上海外滩美术馆位于博物院广场上的东门入口。

上海外滩美术馆东门打开后,与博物院广场连接,图为外滩建筑节期间,李鋆天的作品《唤醒》,摄影:Yan Yufeng;图片来源:洛克·外滩源

然而,不知何时,上海外滩美术馆渐渐“隐身”——从一个以艺术持续发声、引领和带动外滩地区文化生态的美术馆,到如今成为商业街区的点缀。尤其在2023年下半年,经过17年城市更新和建设,整个洛克·外滩源竣工,上海外滩美术馆的新入口与博物院广场相连,本应迎来更广阔的前景。但伴随着名品店铺和各类餐饮陆续开店,外滩美术馆不再成为这一区域的主要目的地。其展览的节奏、策展的角度与公众关注度,均难以与其早期的影响相提并论。

这种变化,或许与美术馆的策展走向与其决策团队密切相关,早期外滩美术馆有诸如侯瀚如、比利安娜、拉瑞斯·弗洛乔等具有国际声誉的策展人参与,他们带来了充满思辨力的项目与全球资源。但随着核心策展人与学术顾问的更迭,美术馆的策展逻辑和机构气质也发生了转向——似乎进入了一个封闭的小圈子。当然,这一变化与美术馆背后的资金支持变化或许也不无关系。

从一个更大的文化格局来看,近年来上海的美术馆数量迅速增加,上海浦东美术馆、西岸美术馆以其雄厚的资金实力与国际视野策划展览,且获国际一流美术馆资源支持,推出一系列大展,加之上海博物馆、上海当代艺术博物馆、龙美术馆、中华艺术宫(上海美术馆)、海派艺术馆等拥有更大体量、更多资源支持的场馆,吸引了更多国际大展和知名艺术家项目。外滩美术馆的声音渐趋微弱,策划更是陷入劣势,所办的展览几乎极少产生真正的影响。

浦东美术馆与西班牙普拉多国家博物馆合作呈现的展览“光辉时代:普拉多博物馆中的西班牙往事”。

从近年来的展览项目看,外滩美术馆的定位似乎愈来愈不清晰,在连接上海青年艺术群体、本地文化生产的方面也多有不足。在社区连接、跨领域合作的趋势中,外滩美术馆也一直试图在努力,却似乎收效极微。这一切让外滩美术馆渐渐在上海艺术生态中淡出,以至于成为商业街区中的一个冷清的项目。

然而,外滩毕竟是上海众多文化兼自然双重景观中的重心区域,外滩美术馆所在的区域和建筑,仍具有相当优势和不可复制性。这一次宣布免费开放,或可以引导街区中的人群重新走入美术馆。

正如外滩美术馆在公布展览免费开放的同时称:“美术馆在思考:当价格不再是入场的门槛时,还有什么可以作为观众与美术馆之间更有意义的连接方式?”

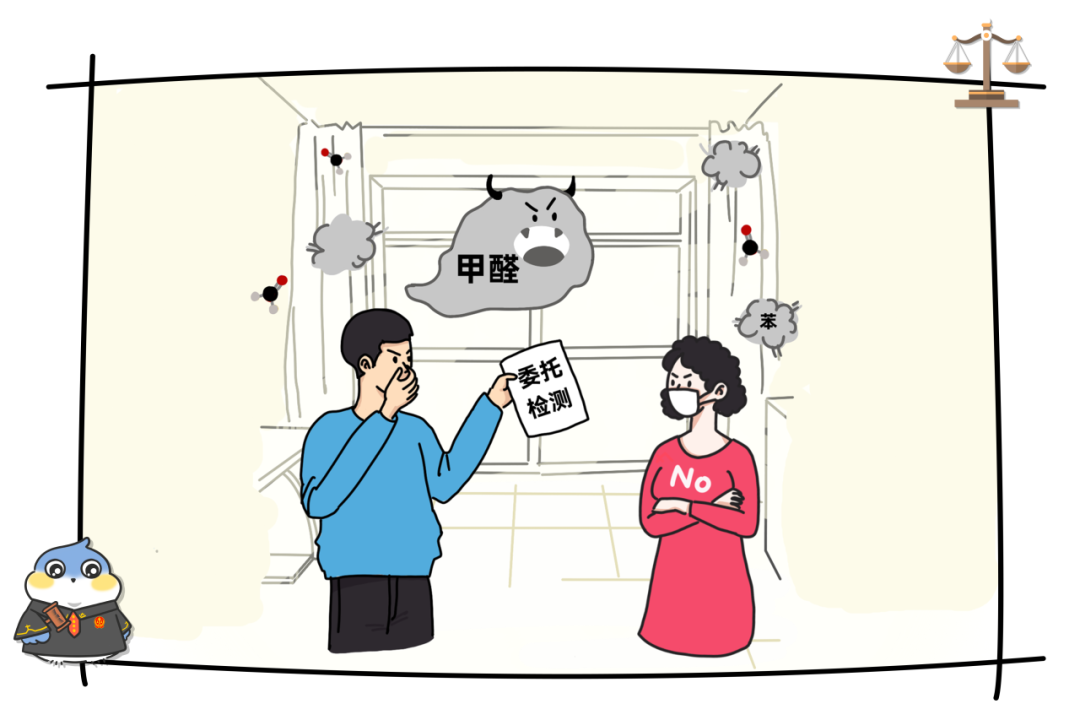

2017年,外滩美术馆展览“菲利普·帕雷诺:共此时”。

免费与收费之外,观众更关注的是展览本身

若以“免费”与“收费”衡量一个美术馆的价值,或许已经远远落后于现实的复杂度。“免费”或会成为一个提升公众关注度的角度,但真正决定观众是否愿意进入一座美术馆的,从来都是展览本身的内容与质量。

这一点,在过去几年上海的艺术生态中体现得尤为明显。上海博物馆的收费特展常常爆满;收费的浦东美术馆,因其引进展览的体量、国际品牌与视觉冲击力频频登上热搜。这都证明了收费与否并非“艺术门槛”的决定性因素。当然,也有收费类民营美术馆,在这轮美术馆竞争中悄然离场的。

在这种趋势下,展览被赋予了“审美价值”“学习价值”“体验价值”“打卡价值”“社交价值”等多重功能,不得不承认,今天的观众越来越有判断力,他们愿意为好的展览付费,也敢于对糟糕的展览说不。收费与免费以及票价的高低并不是关键,关键是展览的质量能否与定价匹配,能否与观众建立真实的思想关联。

上海外滩美术馆Highlights“美好生活”项目现场

与之对比,外滩美术馆虽然采取了“免费”的策略,但是否能因这一政策的变动而实现其展览人气的提升与影响力还有待观察。

无论收费与否,展览、公教、在地性、研究型等的质量仍然是衡量美术馆能否持续热度的关键。与外滩美术馆类似,成立20余年的上海多伦现代美术馆也在有历史街区之中,同样经历过高光和沉寂。作为中国第一家公立的当代美术馆,在其开馆的2003年,当代艺术还不为公众所广知。通过艺术家和策展人的持续发声,让公众从美术馆开始了解了艺术的前沿,也为上海乃至中国21世纪的当代艺术发展留下档案。然而,2010年前后,多伦现代美术馆开始沉寂,甚至一度馆址变为拆迁办的办公地点,一时间再无人提及。

2023年,“迭代20——上海多伦现代美术馆建馆二十周年特展”开幕现场

到了2018年前后,美术馆重新梳理和定位了未来的发展方向,更多地回到建馆的愿景和初衷。2020年开始,在经费和场地有限的情况下,陆续带来有学术价值、思想深度的展览和活动,建立“中国当代影像艺术年鉴”项目,并将学术活动带到长三角,逐步发展成为一个具有较高学术水准与影响力的美术馆。在学术之外,也关注与社区和公众的联系,且多场展览成为当下的青年网络探讨话题。事实上,多伦现代美术馆一直是免费的——“免费与收费”对美术馆来说,其实从来不是一个关键要素。

2014年开馆的龙美术馆(西岸馆)一直是上海西岸的地标之一,也是一家民营美术馆,虽然有过票价过高的争议,但无论是此前举办的一系列大展,还是目前正在展出的“天地大观——跨越时光的文明印记”,凭借其独特的历史与艺术结合的展览策划,都吸引了不少观众前来参观。这也再次证明,无论是收费还是免费,美术馆的核心竞争力与展览质量和策展深度不可分割。

龙美术馆“天地大观——跨越时光的文明印记”现场

无论免费与否,美术馆都需要重新思考:美术馆如何在提供看展空间的同时还能提供思想场域?

免费开放更意味着美术馆忽然就要面对全体公众,包括那些在收费时原本不会进馆的观众,如何以展览和其他产品去回应这种“开放性”承载的公共期待,需要美术馆认真研究和策划。